▲ 村民可以利用手机方便快捷查看家里的监控。黄伟金 摄

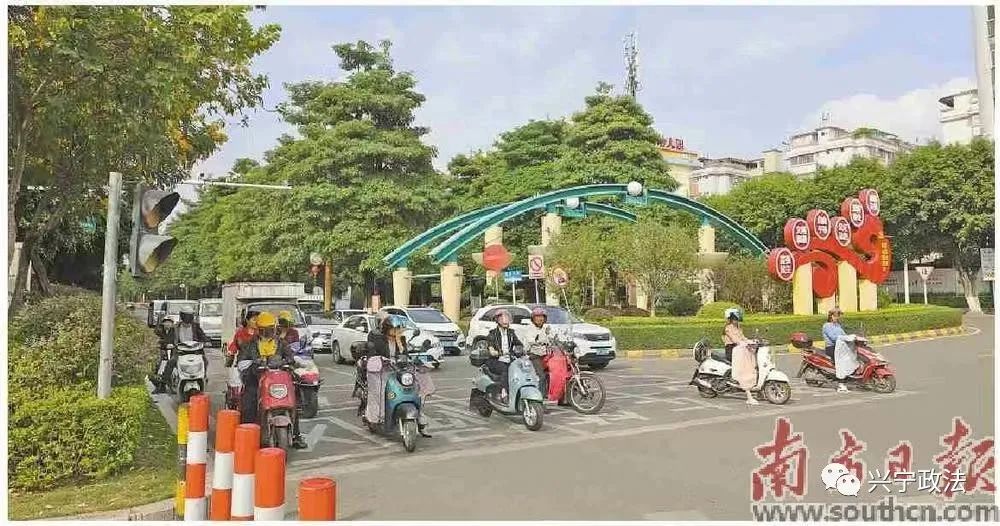

▲ 兴宁市检察院检察建议助推城区交通治理规范化。受访者供图

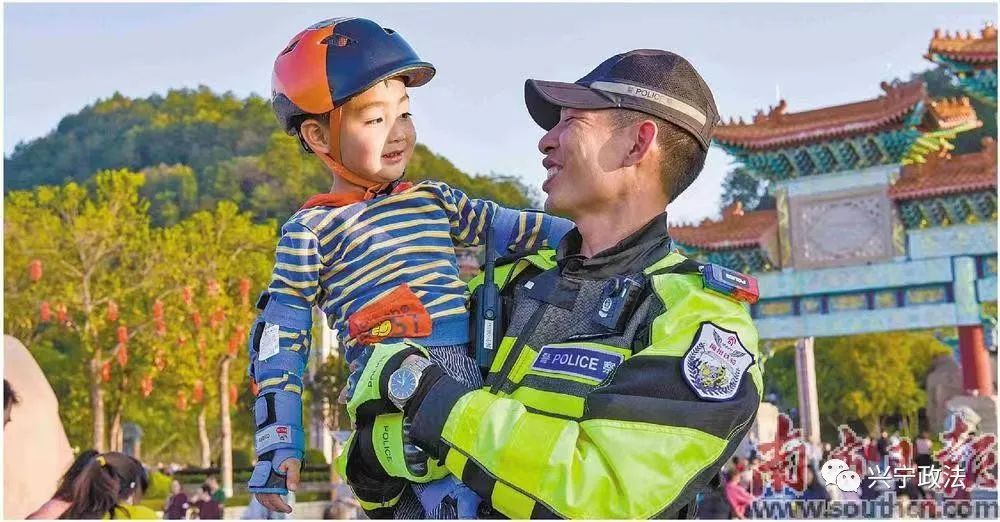

▲ 警民亲如一家,共同守护平安和谐的生活环境。黄伟金 摄

“村民进入山林区域,‘沃哨所’会提醒村民注意防火安全。既开展普法教育,又有效制止山火发生。”兴宁市永和镇沙坪村驻村第一书记冯育平说。

“我们这以前经常有违法犯罪事件,社区不断推进法制教育,现在治安越来越好,生活越来越好。”兴宁市宁新街道城南社区居民伍英说。

“多亏了工业园区检察工作室,帮我们提高管理水平,让公司在稳定用工的同时遏制员工不良行为。”广州天河(兴宁)产业转移工业园某企业负责人说。

……

“金杯银杯不如百姓的口碑。”百姓是平安城市的直接感受者,也是法治城市的直接受益者。

作为百万人口大县,兴宁的平安建设工作纷繁复杂。兴宁市政法系统坚持把党的建设贯穿于基层治理各方面和全过程,探索创新基层治理方式,构建以党建引领政治、自治、法治、德治、智治的基层治理体系,推动形成共建共治共享的基层治理格局,持续为全市经济社会发展创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

●南方日报记者 张柳青

通讯员 刘伟林 陈嘉瑜

安 心

一套系统看智治探索

“您已进入山林区域,请注意防火安全。”永和镇新寨村村民丘伯刚准备踏入山林,身旁会“说话”的栏杆引起了他的注意,只见栏杆上绑着一个大喇叭,不时地向过往村民宣传山林防火知识。

而另一边,在永和镇综治中心值班的工作人员陈广明通过系统提醒,得知新寨村附近有村民踏入山林,需要提高警惕。陈广明立即在工作群发布了相关提醒,希望新寨村网格员重点关注。

陈广明面前的是一块智能化大屏幕,上面显示了全镇56个太阳能视频监控森林“沃哨所”的工作情况,也有484台“智慧烟感”的使用情况,同时还有133个视频监控下的警情监控情况等。

“这是永和镇全科网格智慧化管理系统的数字乡村指挥平台,融合了乡村卫士、智慧烟感、疫情防控等功能,实现一个系统处理综治、应急、防疫等多项任务。”永和镇党委副书记、镇长黄勇华介绍,该镇在市委政法委的统一部署下,在广东联通驻镇帮镇扶村工作队的帮助下,实现全镇社会治理数字化、智能化。

该镇在重点区域、主要路口、偏远林区入口等部署了智能摄像头。摄像头可自动侦测过往人员和车辆,播放警示语音,并及时将讯息传至数字指挥平台。同时,智能摄像头对重点场景,如山塘、水库、重要路口等,通过大数据分析,实施人流及异常情况监控。

智慧治理让管理人员的工作更高效、便捷,也给居民生活带来了实实在在的安全感。

“我现在出门,家里不上锁都不担心,安全得很。”宁中镇鹅一村村民张华玉拿出手机,打开“天翼看家”应用,向记者展示了家门口摄像头所拍摄的录像。

鹅一村家家户户门口都安装了高清摄像头。“4年前还不是这样,村里经常发生盗窃行为,特别是年关将至,偷盗鸡鸭的事件经常出现。”张华玉说,如今,她不仅在家门口安装了摄像头,还在养鸡房里安装了监控摄像,平时用手机就知道鸡房的情况。

鹅一村地处兴宁城乡接合部,治安管理比较复杂,以前每年刑事治安警情数均达30宗以上。

2019年,兴宁市委平安办联合中国电信兴宁分公司在鹅一村启动平安乡村示范村建设,村民只需消费一定的话费,便可赠送一个高清摄像头,家家户户将摄像头安装在了家门口,实现看家的功能。

“现在不仅夜不闭户,在监控下,村子里赌博、乱扔垃圾等不文明行为也少看到了。”说起平安乡村建设给生活带来的改变,张华玉连连称赞,“不仅如此,还可以用摄像头精准实现喂鸡、种植浇灌等,太方便了。”

鹅一村是兴宁市“雪亮工程”试点之一。自群众家庭安装运用治安视频监控设施以来,已连续3年保持刑事治安警情为零,获得群众一致好评。

在试点成功的基础上,兴宁市持续加大力度推进“万家天眼”项目建设,充分结合美丽乡村、数字乡村建设实际,进一步确立“政企合作惠民生”的工作原则,不断提升“雪亮工程”+“万家天眼”项目的系统化、智能化、实战化水平。

目前,兴宁市基层社会治理智能化程度和治安防控密度明显提升,基层民居环境整治、森林防火、治安监控更加精准高效。“其中全市盗窃警情已连续两年下降达30%以上。”兴宁市委政法委相关负责人介绍,“雪亮工程”是兴宁推进全科网格智慧化管理系统的基础工程,为基层治理和服务注入“智慧基因”。

暖 心

党建引领德治显温情

宁新街道城南社区曾是远近闻名的“问题区”。社区位于城郊接合部,人口构成复杂,出租房屋众多,居住环境杂乱,治安管理瓶颈突出。

“以前下夜班,大家都绕开城南社区走,这里偷盗抢劫的情况太多了,到了‘谈城南色变’的程度。”社区居民伍英说,恶劣的居住环境,让许多居民纷纷搬到其他地方居住。

没有好的治安环境,就没有居民的安居乐业。尽快提高城南社区治理能效,成为了兴宁各级政法系统关心关注的事。

城南社区新的“两委”班子甫一上任,便开始谋划改变社区环境的策略。他们先从自身做起,不断学习法治理论知识,并出台了适宜社区的“两委”干部绩效考核机制,树立实干当先的鲜明导向。

同时,社区“两委”班子深知“带头人”引领的作用,邀请社区里有名望、有影响力的老党员,为居民上党课、讲法制,带领居民共同进步。

“原来党课可以如此鲜活、生动,富有力量鼓舞人心。”9月27日,在国庆节到来之前,城南社区党委邀请社区老党员为居民上了一堂党史学习专题课。

城南社区共有党员120多人,其中60岁以上的老党员占了六成以上。上门送党史学习书籍,接送前来参加党委相关会议和活动,社区重要事务征询老党员意见……老党员充分感受到党委“家”的温暖,增强了他们作为一名共产党员的荣誉感和责任感,更愿意参与到社区事务中来。

在兴宁市委政法委的指导帮助下,城南社区“两委”班子,结合综治网格化建设,尝试摸索党建引领“网格化”基层治理的模式。

社区“两委”干部引领,将辖区范围按片区划分,再细化为各物业小区、居民小组,甚至楼长,形成能够提供精准服务的职责分工制。

“群众反映的诉求,我们网格化区域干部会按照轻重缓急进行处理,一般性的矛盾纠纷都争取在24小时内处理完毕。”城南社区党委书记钟国红表示。

如今走在城南社区,街道干净整洁,义尚街新建的“口袋公园”成为群众休闲散步的好去处,公园、广场展示的党史理论、法制知识等吸引群众驻足学习。

城南社区的治安事件少了,群众生活好了。

以理服人、以文服人、以德服人,道德教化是培育市域社会治理内生动力的重要方式。兴宁政法系统将“德治”融入基层治理中,让守法知礼蔚然成风。

校园安全关系着学生的健康成长和家庭幸福,更与辖区和谐稳定息息相关,为深入推进平安校园建设,兴宁市于今年在全市推进学校综治工作站建设。

兴宁学校综治工作站的建设,在着力解决校园及周边治安、交通、卫生、食品、诈骗等热点难点问题的同时,推进法律进校园,成为校园普法宣传的重要站点。

目前,兴宁市城区3个街道已全面完成学校综治工作站建设,得到辖区学校一致认可和积极响应,一些学校还在建设综治工作站过程中,积极尝试推行多校联动“连哨共鸣”、“学校—社区—家庭”一体推进学生校外拓展宣传教育等一系列工作机制,在统筹协调推进学校周边环境整治等各项工作中渐见成效。

“政法系统并不是‘硬邦邦’的机构,它与群众生活密切相关,可以充满温情。而‘德治’便是温情的体现。”上述兴宁市委政法委相关负责人说。

放 心

创新自治让法治扎根

今年8月,兴宁市在黄陂镇开展“法律明白人”培训会,特邀村(社区)法律顾问以讲解民法典和人民调解实务为主,结合实际案例,深入浅出对日常生产生活中常见的婚姻家庭、土地纠纷等方面的法律问题进行详细的解读。

兴宁市于今年5月全面铺开村(社区)“法律明白人”工作。截至目前,已遴选任用了2000多名村(社区)“法律明白人”,全市各镇(街道)已开展20余场集中培训,鼓励“法律明白人”积极参与村(社区)基层依法治理、法治创建等活动,切实发挥示范带动作用。

径南镇陂蓬村是兴宁市推进“法律明白人”参与基层治理工作的试点之一。

村居微型调解庭内,双方当事人相对而坐,调解员、书记员、村组长代表,及法律机器人“法通小博士”和10多名“法律明白人”围坐其间,同时,现场视频连线着专业律师。

“公说公有理,婆说婆有理,但法律就只有一个理。律师不偏不倚,让人心服口服。”作为当事一方,陈世明很满意这起因占用土地引起的矛盾纠纷的调解结果。

所谓“法律明白人”,是指具有较好法治素养和一定法律知识,积极参与法治实践,能发挥示范带头作用的村民。他们能及时了解村民的法律需求,用法律方法化解矛盾。

“‘法律明白人’不是科班出身,需要经过系统、专业的培训。”兴宁市司法局普法办公室主任邓伟国说,“法律明白人”能充分发挥法律法规“讲解员”、矛盾纠纷“调解员”、法治活动“组织员”、法治创建“监督员”、法律援助“引导员”作用,特别是在调处矛盾纠纷中,充分发挥“人熟、地熟、事熟”优势助力乡村矛盾纠纷案件的化解工作。

提高城市治理整体能力,要强化依法治理,善于运用法治思维和法治方式解决城市治理顽疾难题。

兴宁市检察院在梳理近年来道路交通事故情况时发现,交通事故频发的原因与道路安全设施不够完善、管理不够到位、公众安全意识比较单薄分不开。

于是,兴宁市检察院积极运用法治思维,与相关行政管理部门沟通,牵头召开防范道路交通事故工作座谈会,与道安办及其5家成员单位,就合力整治存在问题、推进交通安全治理等达成共识,并提出检察建议。

建议道安办协调成员单位加大道路设施资金投入,探索设置摩托车、电动车等候区;运用大数据分析事故易发多发路段和事故原因,针对性加强道路安全整治,及时消除安全隐患;加大执法力度,严查无牌无证驾驶,推动摩托车、电动车带牌销售和驾考进农村,持续强化源头治理。

为持续跟进检察建议整改落实情况,兴宁市检察院于今年7月开展防范道路交通事故检察建议“回头看”活动。经过一年整治,兴宁市交通事故大大减少,亡人率同比下降27.2%。

“把社会治理纳入法治化轨道,确保社会既安定有序又充满生机活力。”兴宁市检察院相关负责人介绍,近年来,兴宁检察机关主动将办案职能向社会治理领域延伸,加强检察建议办理工作,促进社会治理法治化。

住者安心、往来者顺心、投资者放心的平安兴宁,成为无数人心中宜居宜业的魅力之城。“社会稳定了才能发展好,治安好了,民生质量也就提升了。”兴宁市委政法委相关负责人说,兴宁市将继续在推进社会安定、人民安宁的大道上,出实招、下硬手、见实效,努力把“平安兴宁”这张名片打造得更加暖心、更加亮丽。

相 关

法治护“苗” 陪伴成长

青少年的健康成长关乎家庭的幸福、国家的未来,培养青少年积极向上的法治观念,树立青少年敬畏法律、严守法律的理念,可以预防和减少未成年人犯罪。

在加强学校综治工作站建设的同时,兴宁市以提升学校教师法治素养为抓手,推进学校青少年法治教育专业化建设,进一步增强学生法治教育针对性、实效性、持续性,全面呵护青少年健康成长,推动构建更高水平的平安法治兴宁。

日前,兴宁市在职教师队伍法治素养专题培训班开班仪式在齐昌中学举行,部署、启动了兴宁市系统提升在职教师法治素养专题培训工作。

“这是一项创新举措。”兴宁市委政法委相关负责人介绍,为切实加强此项工作的组织保障和统筹推进力度,兴宁市组建了由法院、检察院、公安局、司法局挑选的7名优秀政法干警为代表的法治宣讲教导团队,将分片挂钩联系全市各中小学校,定期集中为在校班主任、思政课老师传授法治理论知识,提供法治咨询服务。

兴宁市人民法院民事审判第一庭庭长、一级法官翁苑平是兴宁市法治宣讲教导团成员之一。

“预防青少年犯罪以教育为主,教师是学生的指路明灯。教师通过渗透式教学,将法治种子根植学生心中,能及时有效地将不良行为扼杀在萌芽中。”翁苑平坦言,法律知识较晦涩深奥,学生难以通过一两节课学深悟透。通过为教师传授法治理论知识,让教师利用熟悉学生特点的专业优势,进而发挥“二传手”作用,能达到事半功倍的效果。激发教师学法兴趣,加强教师法治教育培训,还有利于加强教师队伍的法治素养提升,从而发展壮大法治教育后劲。

“一线经验丰富的政法干警为我们上课,我们受益匪浅,对今后的教学工作大有裨益。”兴宁市田家炳学校教师何思梅经过法治理论知识培训后感叹,在日常教学过程中,拥有了丰富、系统的法律知识储备,能更具说服力地通过当下发生的事例为学生、家长阐明利害,进而潜移默化地提升一个家庭的法治素养。

粤公网安备 44140202000192号

粤公网安备 44140202000192号