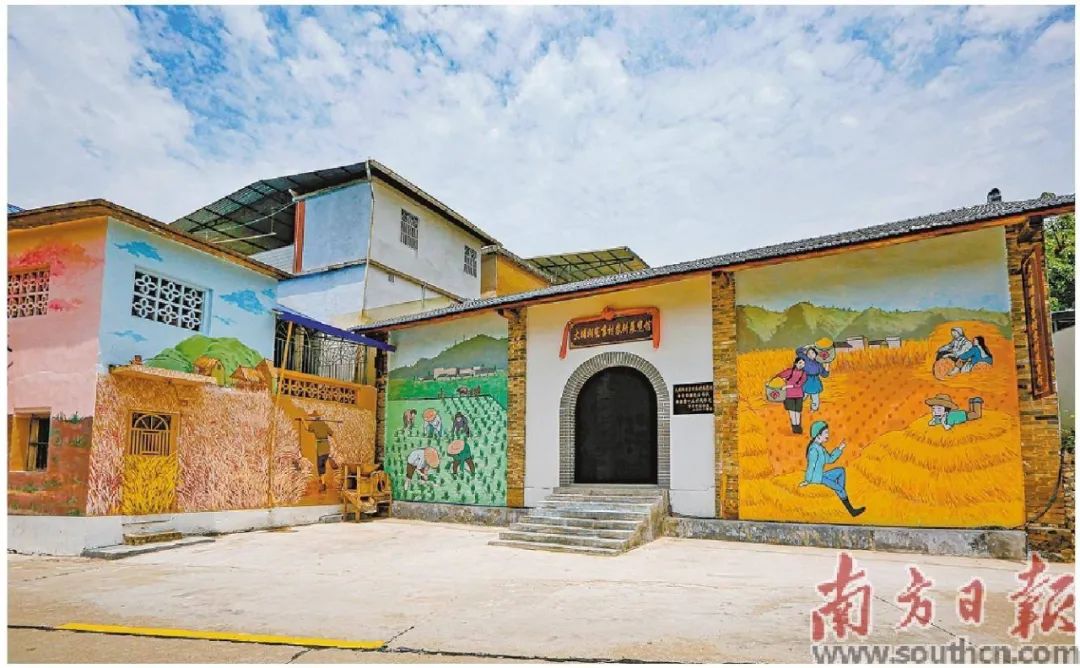

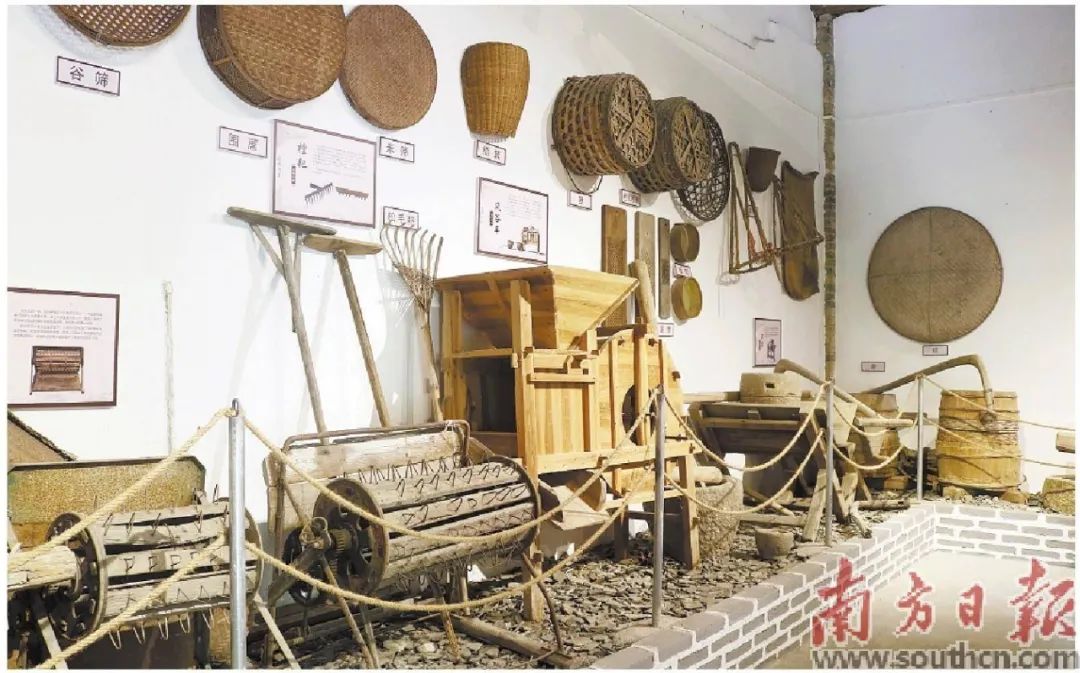

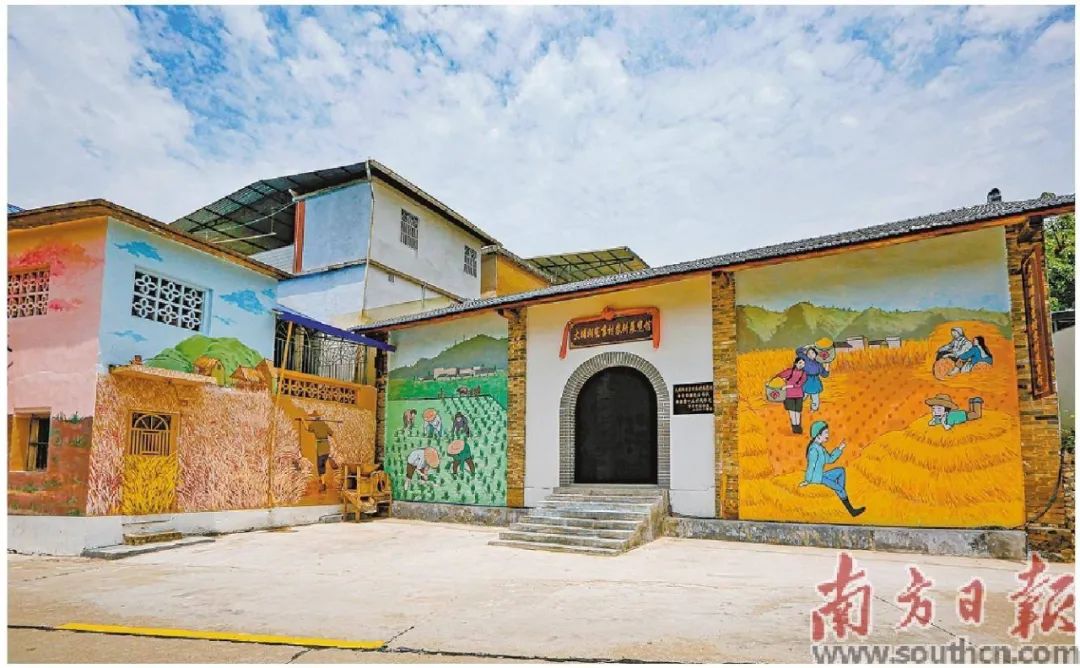

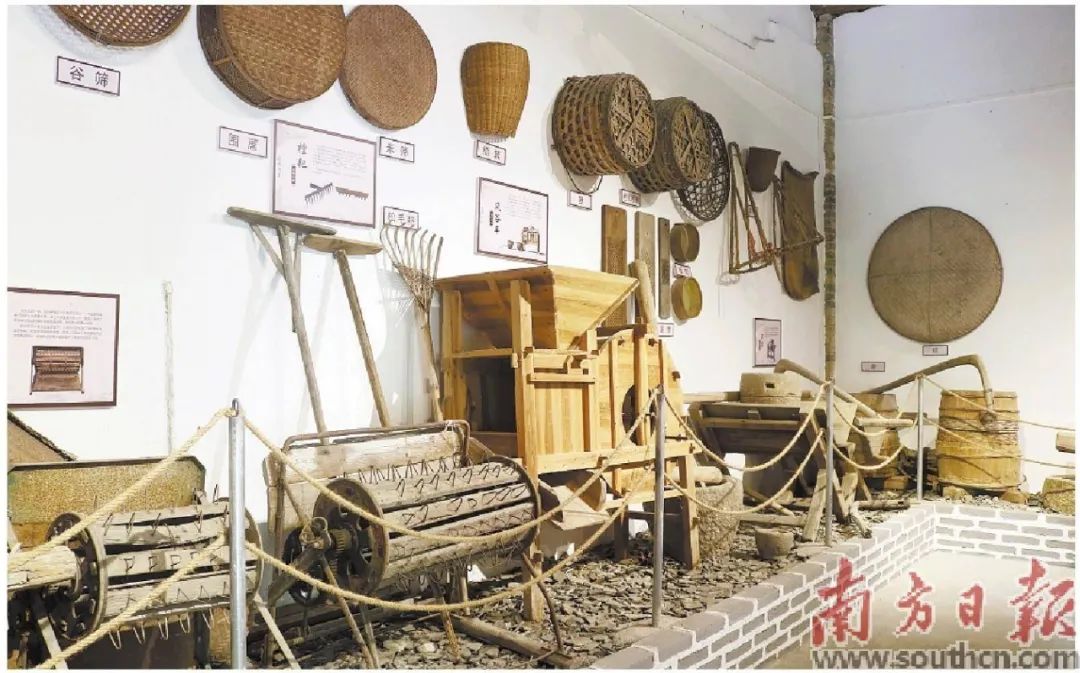

盛夏傍晚,蝉声阵阵。在梅州市大埔县湖寮镇莒村村文体广场,村民聚在一起,或跳广场舞,或唠家常。广场一旁,莒溪穿村而过,两岸生机勃勃。“村容村貌变了,乡风也变了。”谈起村子的改变,村民陈叔笑得合不拢嘴,“最大的变化是参与家乡建设的热情提高了,大家有钱出钱、有力出力。”乡风文明的变化,得益于治理方式的创新。近年来,莒村通过兴建“功德长廊”、实施村规民约“积分制+红黑榜”、建设村史馆和农耕展览馆等方式,引导更多乡贤、村民出钱、出力,提高群众参与议事、参与建设、参与治理的积极性,不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。在激发基层治理内生动力方面,莒村逐渐形成一套可复制可推广的乡村善治“莒村经验”。2021年,莒村村党支部被评为县级先进基层党组织;2022年,莒村被梅州市委组织部评为星级镇街党校分教点;2023年,莒村乡村治理方式入选梅州市首批党建引领基层治理优秀案例。从空中俯瞰莒村,绿水青山逶迤,田园阡陌纵横,86座保存完好的古民居如群星散落其间;走进村内,蜿蜒的莒溪穿村而过,一座长30米、宽6米的“功德长廊”横跨莒溪。“功德长廊”上雕刻着一副对联:聚沙成塔情暖青山绿水,集腋成裘造福后世子孙。莒村是一座历史悠久、人文底蕴深厚的传统古村落,2017年被认定为“广东省古村落”。近现代以来,莒村孕育了广东“四大才子”之一的作家杜埃、客家古筝“一代宗师”何育斋等名人名师。站在“功德长廊”前,莒村村党支部书记陈增金说,“功德长廊”作为激励村民践行社会主义核心价值观的一种方式,在鼓励村民做好事方面发挥了重大作用,“这副对联正是全村村民、乡贤齐心协力支持家乡新农村建设的写照。”曾几何时,和大部分山区乡村一样,莒村也面临着乡村产业相对薄弱、青壮年外流、群众参与家乡发展积极性不高等难题。2019年,莒村村干部到浙江丽水等地学习新农村建设经验。“我们发现当地一个小山村各家各户门口均挂着一个‘功德本’,用于记录每家每户的好人好事。”陈增金说,当地乡村治理的做法给了他们启示。经村“两委”班子讨论决定,同年10月,莒村建立起梅州市第一个“功德长廊”,并设立了“功德簿”,单笔捐资1万元以上者可在长廊刻碑留名,捐资1元以上者可记录在“功德簿”上。据陈增金介绍,捐资款项用于莒村村公共设施建设、养老助残、奖教奖学等方面。从2019年起,莒村通过村民代表大会票决出年度10件民生实事加以实施,同时要求28个村民小组至少完成1件民生实事,并以制度化形式每年坚持执行。“善款用途主要聚焦村民所需和乡村发展之上。”村干部陈浩泉举例说,为了促进乡村文旅产业发展,今年的民生实事项目中有一项是修建文昌塔,目前已经建成。近年来,莒村还精心修缮盘活了延庆堂、州司马第、南山聚秀(绍德堂)等80多座现存较为完好的特色古民居,串珠成链。自“功德长廊”和“功德簿”设立以来,众多村民慷慨解囊,互助和谐的良好风尚逐渐蔚然成风。“之所以能有今天,我要感恩在成长路上帮助我的父老乡亲。如今生活富裕了,当然也要回馈家乡,为家乡建设贡献绵薄之力。”听闻家乡建设“功德长廊”,在外创业的村民李维海立马捐出10万元善款,以实际行动支持莒村发展。慷慨解囊者不只有本村村民,还有不少外村的热心人士。“我们村的牌坊就是由外乡人李宗旺捐资40万元建设。他当初第一次来到莒村游玩时,看到村里的美丽风貌,于是决定为村里做一件好事。”村民何梦珙说。大家齐心共建新莒村,村民的获得感和幸福感不断提高。今年,为了丰富村民的业余生活,当地利用善款修建了文体广场,每天傍晚村民都会聚在一起跳广场舞,唠唠家常。既广泛宣传向善、行善的典型事迹,又让善行不断接力,涓涓细流逐渐汇成乡村振兴的磅礴力量。数据显示,截至目前,“功德长廊”共筹善款630多万元,用在村里的120多个民生项目建设上,为村内建设了1座牌坊、3条村道、3个绿化小长廊、4座桥梁、10座凉亭、加装了580盏路灯等,大大改善村里的基础设施和村容村貌。2023年至今,已经有21人慷慨解囊。乡村善治还带旺了人气。随着村容村貌不断变好,休闲设施等配套逐渐完善,近两年来约有200名村民回到莒村居住或创业。“微信上点开‘莒村积分’小程序,便可以看到每一户村民的积分,加分项和扣分项罗列得清清楚楚,让人心服口服。”陈浩泉所说的小程序,正是莒村试实行的村规民约“积分制+红黑榜”模式,“为了放大‘功德长廊’示范效应,激发乡村自治新活力,我们探索开发了这款小程序,将在年末全面推广,让每家每户参与进来。”何为“积分制”?对村民有啥影响?陈浩泉告诉笔者,在“积分制”下,全村以户为单位,以50分为基础分,做好事加分,做坏事减分;设立排名榜,每家每户积分排名在全村公示。“50分对应50块钱,该户当年度积分数等于该户每人购买医保补贴钱额数。同时,积分还将作为村民申请政府补助政策的依据。对得分靠前的村民(户),我们还会评星定级、发旗授牌,并作为评定‘五星文明户’‘五好家庭’‘先进个人’‘先进村小组’等荣誉的重要标准。”陈浩泉说。为了让“积分制”顺利运转下去,莒村成立了一个评委会。这个6人小组由村“两委”推荐产生,包括1名驻村干部、1名村“两委”干部、1名监委、1名党员代表、1名村民小组长、1名群众。“积分制”加、减分事项以群众自主申报为主,其他方式为辅。“具体加减分项目主要但不限于思想政治类、平安稳定类、乡村建设类、奖励惩罚类等四大类。”陈浩泉举例说,例如参军、高考升学考试取得优异成绩、积极参与村公益事业等事项,村民可以自己在小程序上填报申请并上传作证照片。积分管理小组在收到申报资料后,会摸清积分事项发生时间、地点、事由和相关证据,并召开会议,根据实施方案确定加、减分值后,于每个月最后一周公示7日。群众对公示内容有异议的,再审议、再公示,无异议的则在小程序后台上传相关材料(积分事项的佐证材料、积分管理小组会议记录、公示照片)并加减分。陈增金认为,综合运用精神奖励、政策激励、兑换服务奖励以及物质奖励等办法,才能充分调动起所有村民参与家乡发展的积极性。事实上,“功德长廊”和“功德簿”主要记录捐资,“积分制”则体现对乡村环境的贡献程度,但缺少将每家每户的善人善举以及歪风邪气记录下来的载体。为了解决这一问题,2020年以来,莒村各村民小组逐步推出推广“红黑本”,形成一股无形的约束力,减少恶行。如今,“红黑本”扩大为“红黑榜”,并与“积分制”相得益彰,得以更好引导、动员和组织村民养成良好的生产和生活习惯,培育良好的社会公德、家庭美德和职业道德。“我们很期待‘积分制+红黑榜’的实施,它可以将每家每户的口碑实体化,让村民做的每一件事都有迹可循。”村民陈叔说,以后村民在本地务工,或是雇佣人员,通过翻看榜单就可以对这个人有一定的了解,大家会更加崇德向善。“现在村民互相竞争,都在想办法为村子多做好事。”陈增金认为,此举促进邻里和睦,村里逐渐形成互帮互助、同舟共济的良好氛围,全村人更加团结,村集体经济顺势发展起来。沿着干净整洁的村道往深处走,一座莒村村史馆安静地伫立在一旁。推门进入,陶瓷器具、股票、徽章、报纸、老照片及各类书籍史料……一件件带着鲜明时代特征的展品,组成一部鲜活的乡村发展和乡村文化演进史。“这里原本是莒村候车室,常年荒废后已破烂不堪,但它承载着几代人的乡土记忆,莒村人都期盼留住这份乡愁。”陈增金说,经过微改造后,候车室成为了村史馆,让更多人了解莒村人的奋斗历程。笔者注意到,场馆虽小,但存放了村里“压箱底”的宝贝,所展示的人、事、物纵贯古今,涵盖风俗人情、生产生活、乡村沿革等方方面面,生动再现了莒村的淳朴民风、厚重人文。与村史馆一同开放的还有莒村农耕展览馆,由乡贤李维海倡议并带头捐资,在该村坑尾潭碾米加工厂旧址上修建。莒村农耕展览馆原址是一座碾米加工厂,由乡贤李维海倡议并带头捐资建设。(袁群华 摄)走进农耕展览馆,碾米机、织布机、打谷机、禾篮等农耕用具、农村生活用品及工匠用具琳琅满目,展现了古老的农耕生活场景。“作为古村落,莒村的发展历史悠久。过去村民以农业为生,改革开放以来,村里发生翻天覆地的变化,农业生产形式也发生时代性改变。村里提出保存农耕用具、生活用具,保留历史记忆的倡议,得到乡贤和村民的热烈响应,大家纷纷捐资和捐赠实物,才建成农耕展览馆。”陈增金说。如今,莒村村史馆、农耕展览馆分别陈列了5000多册图书、200多件展品。“两个展馆的建设和布展没用一分钱,在两个多月的筹备期里,村民自发捐赠展品。”在陈增金看来,现在两个展馆已成为对外展示莒村人文底蕴和乡土农耕文明的窗口,对后辈有教育引导意义,有助于培育良好的文明乡风、良好家风、淳朴民风,实现乡村文化振兴。此外,莒村还有记录了乡村变化的两份百年村报——《骥风》《培声》。莒村的一切好人好事通过这两份报纸来颂扬,公益事业通过报纸来倡导和促成。“从办报之初便明确了为村民义务服务的宗旨,弘扬孝道,驱恶扬善,彰显社会公义。”莒村村民、《骥风》主编陈尊勇介绍说,报纸每期分为四个版,通常按照村中主要新闻、教育新闻、民生新闻、文学进行排版。除了宣传村内的感人事迹和爱心故事,《骥风》还发挥着联系在外华侨的作用。目前,《骥风》每季度出一期,主要面向本村村民及马来西亚、新加坡、新西兰等5个国家的海外莒村人发行。为确保报纸的延续和传承,陈增金也会主动组织撰写新闻稿。在他看来,如今,两份报纸成了宣扬莒村村乡风文明的重要途径之一,与莒村村史馆、农耕展览馆等载体进一步扩大宣传半径,吸引更多乡贤和群众支持德行善举。

家乡是每个人内心深处最柔软的地方,家乡情是人们独特的情感,让家乡变得更好是人们共同的期待……在大埔县湖寮镇莒村村,一幅乡村善治的美景图呈现在人们面前。当地瞄准的,正是村民朴素的家乡情,并充分发挥发挥德治、自治在助推乡村治理的积极作用,既加强了基层党组织建设,又激发了村民的主人翁意识。近年来,莒村探索推行“功德长廊”工作法,不断延伸其内涵和外延,实施“积分制”,建设起村史馆和农耕展览馆,不仅筹集了630多万元新农村建设善款,更重要的是培育了乡风文明新风尚,让和谐互助之风深入人心。乡村治,百姓安。乡村治理现代化,在很大程度上体现的是人的现代化,尤其是人的道德水准的现代化。如何实现这一步?笔者认为,关键在于搭建载体,引导群众参与议事、参与建设、参与治理,激活乡村善治“一池春水”,构建起乡村共建共治共享社会治理格局。莒村的经验可复制可推广,但前提是结合各地实际,将资源优势转化为发展优势,推动乡村振兴。

粤公网安备 44140202000192号

粤公网安备 44140202000192号